知っていますか?坂路調教の「15-15」|"ウマ"から競走馬にする方法2/2(下河辺牧場 下河辺隆行)

- 2024年06月10日(月) 12時00分

こちらの記事では一部、下河辺牧場から提供された映像のキャプチャ画像を使用する。各画像の下部にタイムコードを記載しているので、興味のある方は映像本編もご覧いただければと思う。

■映像本編「騎乗馴致」(提供:下河辺牧場)

※「初期・中期育成」についてご存知でない方は、以下をご一読いただくと、本記事もよりスムーズにお読みいただけます▼

「馬は人をそもそも乗せない!? 競走馬を作り上げる、絶妙な“馬への怒り方”|新冠橋本牧場・橋本英之 1/2」

「人馬一体の裏にあるのは、過酷とも思える母馬との別れ|新冠橋本牧場・橋本英之 2/2」

ロンギ場での騎乗馴致を終えた馬は、一度昼夜放牧などの休息期間を挟みながら、また次なるステップへと進む。今度は角馬場や屋内馬場など、小さなところから大きなところへと少しずつ移っていくことになる。

馬は集団で生活する動物のため、広い場所でのトレーニングは、リードホースについて行く形で、何頭かの仲間と一緒に集団調教を行う牧場が多いようだが、下河辺牧場の場合は、あえて一頭でのトレーニングを行っているという。

「一番は、精神的に自立してもらうためです。

もちろん行けない子はリードホースを付けますし、みんなでやるのが基本ですが、1着でゴールするのは先頭の馬ですからね」

一頭で行くことができれば、複数頭でも行くことができる。やはりホースマンとしては先頭を切ってほしいという思いがあるのだろう。

なお、乗り始めると進みは早く、ロンギ場からここまでに要する期間は1週間程度とのことで、早生まれの組では6月末頃に始め、一番遅生まれの組でも11月には全頭終えているとのことだった。

そうして屋内馬場での騎乗馴致をクリアすると、いよいよ外馬場、坂路での調教へと進むわけだが、それぞれの施設には明確な役割があるようだ。

「体力づくりに関しては圧倒的に坂路が有利だと思っていて、初めはスクーリングという場慣らしから始め、徐々にタイムを上げていく形です。

外馬場は、しっかりとしたフォームで走れるように訓練するところで、長い距離も走れますので使い分けていますね」

まだ正しい走り方を会得していないタイミングでいきなりタイムを求めてしまうと、走行フォームが崩れて"バタバタ"としてしまう。そのため、場に慣れてきたら1ハロン25秒くらいの遅いペースで坂路を上がり、そこから徐々にタイムを上げていくことが肝要なのだという。

「馬にもよりますけど、11月〜12月くらいに1ハロン18秒とか、そういうところに到達するのが一般的ではないかと思います。

よく言われる、『15-15できる体力が付いた』、『15-15やっても息遣いが良くなった』というのは、年が明けてからの話ですね」

坂路調教において、一つの基準として考えられている「15-15」。これは1ハロン15秒のペースで走ったという意味で、分かりやすく言えば1000mの通過ペースが75秒0-60秒0-45秒0-30秒0-15秒0であれば「15-15」ができたということになる。

これをこなすと、次は「13-13」へとステップを上げる育成牧場もあるようだが、下河辺牧場の坂路は傾斜と深さがあり大きな負荷がかかるため、そのタイムは出そうにも出せないようだ。

「何本こなすかは牧場さんによりますけれども、うちは『15-15』で1ヶ月ほど乗り込みます。その頃には体力もできていますので、あとは息遣いや走行フォームを総合的に判断して、トレーニングセンターへ送り出す流れになります。『15-15』は、その一つのラインですね」

例年4〜5月あたりで移動が始まり、7月にもなると半数以上が移動を終えている状態になるようだ。つまり育成牧場では、先ほど6月末から後期育成をはじめるとお伝えしたように、夏に差し掛かる頃には上の世代の調教と、下の世代の馴致の両方を行っているということになる。

下河辺牧場の調教では、息遣いや走行フォームの他にも化学的な指標を取り入れている。

「獣医さんの指導のもとで採血を行い、乳酸値を測定しています。

25mmol/Lまで測れる機器を使いますが、『25』が出たら完全にオーバーワークで、『15』前後の数値が出る調教が疲労度としては良いと言われています」

乳酸とは、ピルビン酸が代謝したもののことを指す。運動を始めた時や強度が高まる時に糖の利用が高まるが、この糖を利用する際に作られるのがピルビン酸である。つまり乳酸は糖の分解過程で生まれるものであり、乳酸値を測定することで、その運動が馬に掛けた“負荷”を客観的に見ることが出来るのだ。

「この前まで『18-18』で『15』出ていたのに、調教を続ける中で『10』くらいしか出なくなると、この馬にはもう楽なんだなということが分かります。

そうすると今度は『17-17』で乗ってみようかという、調教の強度を上げていく目安にはなると思っています」

この乳酸値の測定を始めたことで、調教方針の改革にもつながったと下河辺さんは語る。

「1400mの外馬場で『18-18』くらいを2400m乗り込んで、馬も汗をかいたり息が上がったりしていて、しっかりと負荷を掛けられたと手応えを感じて乳酸値を測ってみると、『6』だったりするんです。

それが今度は坂路で『15-15』を一本乗って、馬もそこまで汗をかかないぐらいの状態なのですが、乳酸値を測ると『15』だったり…。ショックでしたね、今までこんな調教していたんだと思って。

あれは改革をする上での指針になりました」

人が感じる負荷と、馬が実際に感じている負荷。そのギャップを、乳酸値を測ることで化学的に可視化することができた。下河辺牧場では4年前に育成のすべてを見直して、坂路延長や調教法の改革に乗り出したが、改革初年度の世代からは全日本2歳優駿(JpnI)勝ち馬のドライスタウトや、ジャパンダートダービー(JpnI)勝ち馬のノットゥルノが誕生。下河辺さんも確かな手ごたえを感じているという。

「こんなに早く結果が出るんだと思って、嬉しかったですね。

大きな改革には不安もありましたけど、変化を恐れずに、毎年、何かを変えて進化していくことを心がけています」

生産から育成までを行う下河辺牧場のように、一つの牧場内で初期から後期にかけての全ての馴致を行うということには、大きなメリットがある。

「これは総合牧場ならではの強みでもありますが、イヤリング場で昼夜放牧をしながら、輸送や環境の変化によるストレスが掛からずに、普段の生活の中でスムーズに騎乗馴致へと移行することができます」

後期育成における馴致の際には、上述のとおり「できたら褒める」、「怖がっているのか反抗しているのかを見極める」ことが大切だ。そして最も大切なのは馬にストレスを掛けないことだという。

「馬は"察する"動物です。人がイライラしていると馬にもそれが伝わってしまいますし、人が構えないでナチュラルに接しないと馬は拒否してしまいます。

環境の変化も含めて、変なストレスなく、すんなりと受け入れるような人と馬の関係を築いていくことが、馴致をやる上で、ひいては馬をやる上で一番大切なことです」

中期育成の段階で離乳を行う際にも、母親と離れる仔馬には一定のストレスが掛かるが、2週間も経てばまた仲間と遊び始めるような一過性のものだ。対して後期育成における馴致は、これまで放牧地で仲間と遊んでいた馬たちが、いきなり装備を身に付け、人を乗せて走るように訓練をする。

ひとたび競走馬としてレースに出走すれば、人を乗せて時速約60kmで走り、馬群に揉まれ、時にはライバルとぶつかりながらも、人を信じてひたすらにゴールを目指す。それは生まれながらにして当たり前にできることではなく、馴致による信頼関係の構築や、負荷のかかる調教メニューをクリアした時に初めて備わる能力だ。後期育成という「最大の試練」を乗り越えた時──初めて"ウマ"は競走馬となるのである。

【記事監修】引退馬問題専門メディアサイト

■映像本編「騎乗馴致」(提供:下河辺牧場)

※「初期・中期育成」についてご存知でない方は、以下をご一読いただくと、本記事もよりスムーズにお読みいただけます▼

「馬は人をそもそも乗せない!? 競走馬を作り上げる、絶妙な“馬への怒り方”|新冠橋本牧場・橋本英之 1/2」

「人馬一体の裏にあるのは、過酷とも思える母馬との別れ|新冠橋本牧場・橋本英之 2/2」

ロンギ場での騎乗馴致を終えた馬は、一度昼夜放牧などの休息期間を挟みながら、また次なるステップへと進む。今度は角馬場や屋内馬場など、小さなところから大きなところへと少しずつ移っていくことになる。

▲屋内馬場での乗り慣らし(本編03:41〜)

馬は集団で生活する動物のため、広い場所でのトレーニングは、リードホースについて行く形で、何頭かの仲間と一緒に集団調教を行う牧場が多いようだが、下河辺牧場の場合は、あえて一頭でのトレーニングを行っているという。

「一番は、精神的に自立してもらうためです。

もちろん行けない子はリードホースを付けますし、みんなでやるのが基本ですが、1着でゴールするのは先頭の馬ですからね」

一頭で行くことができれば、複数頭でも行くことができる。やはりホースマンとしては先頭を切ってほしいという思いがあるのだろう。

なお、乗り始めると進みは早く、ロンギ場からここまでに要する期間は1週間程度とのことで、早生まれの組では6月末頃に始め、一番遅生まれの組でも11月には全頭終えているとのことだった。

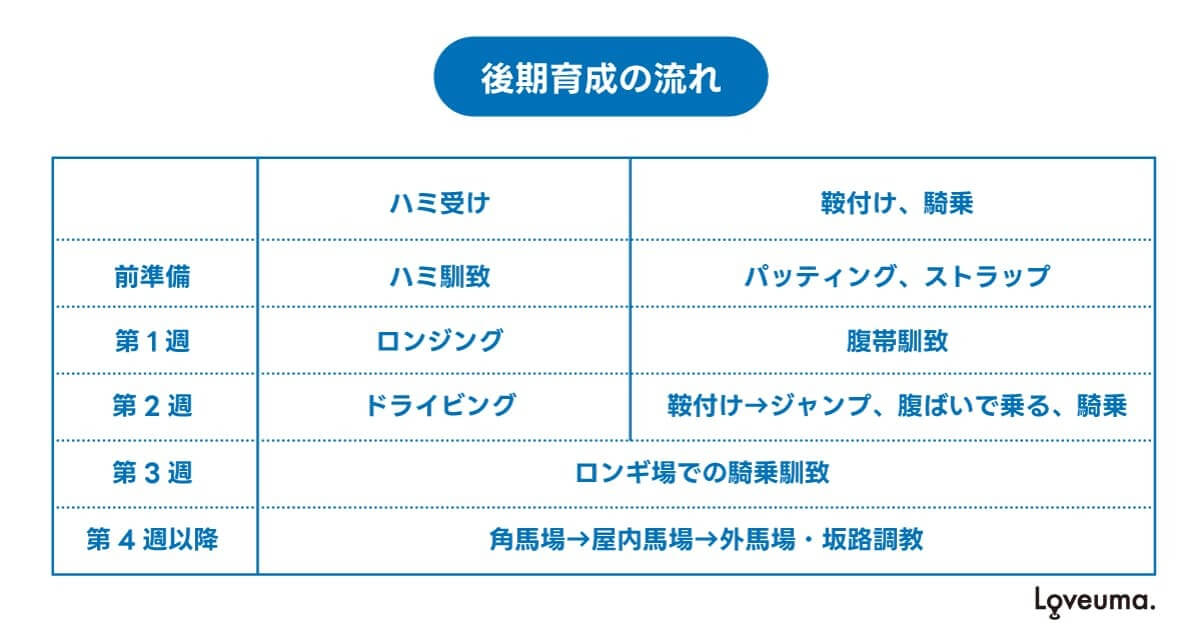

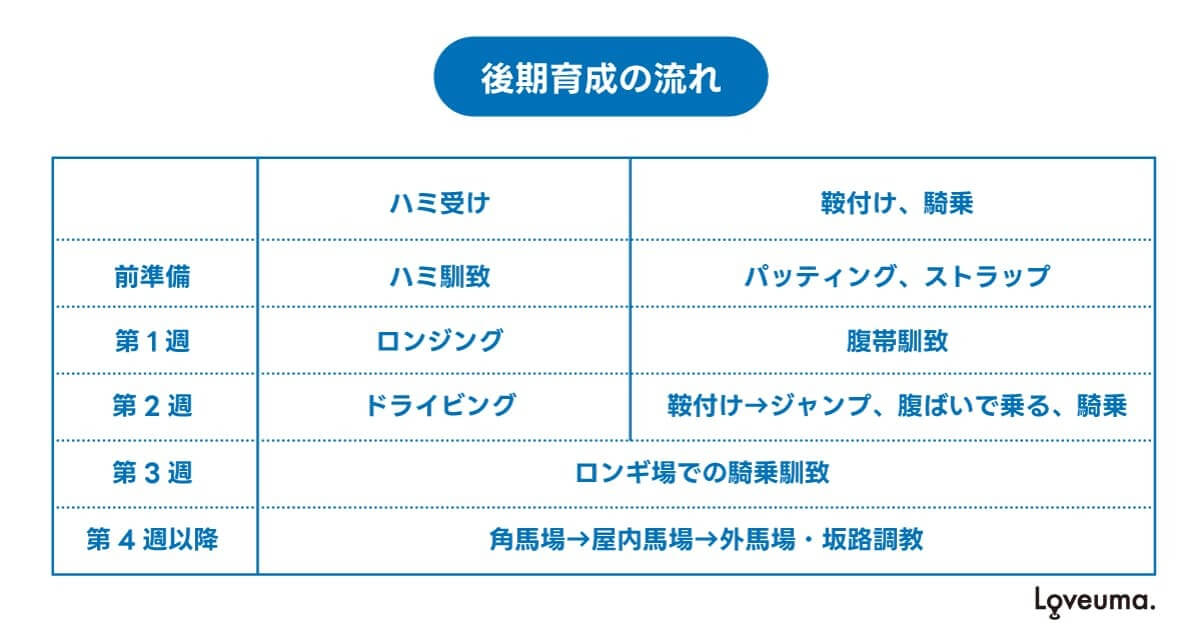

▲JRA日高育成牧場、JRA宮崎育成牧場、JRA馬事部生産育成対策室「『JRA育成牧場管理指針』−日常管理と馴致編(第4版)−」と取材をもとにCreem Panが制作

トレセン移動の基準

そうして屋内馬場での騎乗馴致をクリアすると、いよいよ外馬場、坂路での調教へと進むわけだが、それぞれの施設には明確な役割があるようだ。

「体力づくりに関しては圧倒的に坂路が有利だと思っていて、初めはスクーリングという場慣らしから始め、徐々にタイムを上げていく形です。

外馬場は、しっかりとしたフォームで走れるように訓練するところで、長い距離も走れますので使い分けていますね」

▲坂路調教の様子(本編03:55〜)

まだ正しい走り方を会得していないタイミングでいきなりタイムを求めてしまうと、走行フォームが崩れて"バタバタ"としてしまう。そのため、場に慣れてきたら1ハロン25秒くらいの遅いペースで坂路を上がり、そこから徐々にタイムを上げていくことが肝要なのだという。

「馬にもよりますけど、11月〜12月くらいに1ハロン18秒とか、そういうところに到達するのが一般的ではないかと思います。

よく言われる、『15-15できる体力が付いた』、『15-15やっても息遣いが良くなった』というのは、年が明けてからの話ですね」

坂路調教において、一つの基準として考えられている「15-15」。これは1ハロン15秒のペースで走ったという意味で、分かりやすく言えば1000mの通過ペースが75秒0-60秒0-45秒0-30秒0-15秒0であれば「15-15」ができたということになる。

これをこなすと、次は「13-13」へとステップを上げる育成牧場もあるようだが、下河辺牧場の坂路は傾斜と深さがあり大きな負荷がかかるため、そのタイムは出そうにも出せないようだ。

「何本こなすかは牧場さんによりますけれども、うちは『15-15』で1ヶ月ほど乗り込みます。その頃には体力もできていますので、あとは息遣いや走行フォームを総合的に判断して、トレーニングセンターへ送り出す流れになります。『15-15』は、その一つのラインですね」

例年4〜5月あたりで移動が始まり、7月にもなると半数以上が移動を終えている状態になるようだ。つまり育成牧場では、先ほど6月末から後期育成をはじめるとお伝えしたように、夏に差し掛かる頃には上の世代の調教と、下の世代の馴致の両方を行っているということになる。

調教方針の目安となる「乳酸値」

下河辺牧場の調教では、息遣いや走行フォームの他にも化学的な指標を取り入れている。

「獣医さんの指導のもとで採血を行い、乳酸値を測定しています。

25mmol/Lまで測れる機器を使いますが、『25』が出たら完全にオーバーワークで、『15』前後の数値が出る調教が疲労度としては良いと言われています」

乳酸とは、ピルビン酸が代謝したもののことを指す。運動を始めた時や強度が高まる時に糖の利用が高まるが、この糖を利用する際に作られるのがピルビン酸である。つまり乳酸は糖の分解過程で生まれるものであり、乳酸値を測定することで、その運動が馬に掛けた“負荷”を客観的に見ることが出来るのだ。

「この前まで『18-18』で『15』出ていたのに、調教を続ける中で『10』くらいしか出なくなると、この馬にはもう楽なんだなということが分かります。

そうすると今度は『17-17』で乗ってみようかという、調教の強度を上げていく目安にはなると思っています」

この乳酸値の測定を始めたことで、調教方針の改革にもつながったと下河辺さんは語る。

「1400mの外馬場で『18-18』くらいを2400m乗り込んで、馬も汗をかいたり息が上がったりしていて、しっかりと負荷を掛けられたと手応えを感じて乳酸値を測ってみると、『6』だったりするんです。

それが今度は坂路で『15-15』を一本乗って、馬もそこまで汗をかかないぐらいの状態なのですが、乳酸値を測ると『15』だったり…。ショックでしたね、今までこんな調教していたんだと思って。

あれは改革をする上での指針になりました」

人が感じる負荷と、馬が実際に感じている負荷。そのギャップを、乳酸値を測ることで化学的に可視化することができた。下河辺牧場では4年前に育成のすべてを見直して、坂路延長や調教法の改革に乗り出したが、改革初年度の世代からは全日本2歳優駿(JpnI)勝ち馬のドライスタウトや、ジャパンダートダービー(JpnI)勝ち馬のノットゥルノが誕生。下河辺さんも確かな手ごたえを感じているという。

「こんなに早く結果が出るんだと思って、嬉しかったですね。

大きな改革には不安もありましたけど、変化を恐れずに、毎年、何かを変えて進化していくことを心がけています」

ストレスを掛けない

生産から育成までを行う下河辺牧場のように、一つの牧場内で初期から後期にかけての全ての馴致を行うということには、大きなメリットがある。

「これは総合牧場ならではの強みでもありますが、イヤリング場で昼夜放牧をしながら、輸送や環境の変化によるストレスが掛からずに、普段の生活の中でスムーズに騎乗馴致へと移行することができます」

後期育成における馴致の際には、上述のとおり「できたら褒める」、「怖がっているのか反抗しているのかを見極める」ことが大切だ。そして最も大切なのは馬にストレスを掛けないことだという。

「馬は"察する"動物です。人がイライラしていると馬にもそれが伝わってしまいますし、人が構えないでナチュラルに接しないと馬は拒否してしまいます。

環境の変化も含めて、変なストレスなく、すんなりと受け入れるような人と馬の関係を築いていくことが、馴致をやる上で、ひいては馬をやる上で一番大切なことです」

中期育成の段階で離乳を行う際にも、母親と離れる仔馬には一定のストレスが掛かるが、2週間も経てばまた仲間と遊び始めるような一過性のものだ。対して後期育成における馴致は、これまで放牧地で仲間と遊んでいた馬たちが、いきなり装備を身に付け、人を乗せて走るように訓練をする。

ひとたび競走馬としてレースに出走すれば、人を乗せて時速約60kmで走り、馬群に揉まれ、時にはライバルとぶつかりながらも、人を信じてひたすらにゴールを目指す。それは生まれながらにして当たり前にできることではなく、馴致による信頼関係の構築や、負荷のかかる調教メニューをクリアした時に初めて備わる能力だ。後期育成という「最大の試練」を乗り越えた時──初めて"ウマ"は競走馬となるのである。

(了)

取材協力: 下河辺 隆行

有限会社 下河辺牧場

取材・文:片川 晴喜

デザイン:椎葉 権成

協力:緒方 きしん

写真提供:株式会社 レイクヴィラファーム

監修:平林 健一

著作:Creem Pan

有限会社 下河辺牧場

取材・文:片川 晴喜

デザイン:椎葉 権成

協力:緒方 きしん

写真提供:株式会社 レイクヴィラファーム

監修:平林 健一

著作:Creem Pan

【記事監修】引退馬問題専門メディアサイト

引退した競走馬の多くは、天寿を全うする前に、その生涯を終えているー。業界内で長らく暗黙の了解とされてきた“引退馬問題”。この問題に「答え」はあるのか?Loveuma.は、人と馬の“今”を知り、引退馬問題を考えるメディアサイトです。