【座談会】“サッカー業界”の取材現場は? ―「競馬メディアのあり方」を騎手・記者・評論家が徹底討論

- 2017年06月19日(月) 18時00分

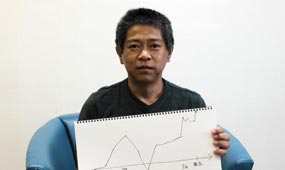

複雑な難しさがついてまわる競馬の取材現場。どうすればよりよい環境が整うのか。現状の問題と課題、未来への提言を、現役騎手、トラックマン、評論家が一堂に会して徹底討論するこの企画。では、他の業界の取材現場はどうなのか? 「サッカー」「プロ野球」「海外競馬」の3ジャンルを比較検証します!

(文:サッカー新聞『エルゴラッソ』記者 小田尚史)

筆者は、サッカー専門新聞エルゴラッソのセレッソ大阪番記者を務めて9年になる。

日々のスケジュールは、基本的には担当クラブと同じ。チームが練習している時間はグラウンドに顔を出し、練習メニューや選手の様子、紅白戦の内容などをメモし、練習後は、監督や選手に取材をする。いわゆる、“囲み取材”と言われるものであり、クラブハウスに引き上げる選手を呼び留め、練習で気になったことや、次の試合に向けてポイントなど、いくつかの質問を投げかける。

監督の囲み取材に関しては、週に何度と回数を決められているクラブもあれば、毎日、行われるクラブもある。監督の方針によっても左右され、例えば、セレッソ大阪では、昨季は毎日取材可能だったが、監督が代わった今季は取材日が決められている。

こういった日々の練習取材を元に、週末に行われるリーグ戦のプレビュー原稿を書くことになる。先発予想に関しては、紅白戦のメンバーをそのまま当てはめることが多い。原稿の締切りまでに紅白戦が行われない週もあり、その場合は文字通りの“先発予想”になる。中には、メディアに詳細な情報が漏れることを嫌うクラブもあり、そういったクラブは、練習を非公開にすることも多いが、現在のセレッソ大阪は非公開がほとんどない。練習後のファンサービスも含め、オープンなスタイルがセレッソ大阪の魅力でもある。

取材の頻度に関しては記者によって異なるが、筆者自身は“日々是取材”をモットーとしており、出来る限り現場に足を運ぶようにしている。そして、毎日のように選手やスタッフと顔を合わせると、必然的にクラブや選手との距離は近くなるものだが、ここでも記者によって色は出る。

選手との距離をグッと縮めて取材をするスタイルの記者もいれば、一歩引いて、俯瞰で付き合うスタイルを取る記者もいる。筆者はその中間に立つように意識しており、誰に対してもフラットな目線、そして、なるべく等しい距離感で取材することを心がけている。

番記者という立場で知り得た情報をどこまで原稿に落とし込むのか。基本的に、クラブにとって不利益な情報の公開には気を遣うものだ。とはいえ、読者にチームの現状を知ってもらい、週末のゲームへの興味関心を高めてもらうことこそが試合前のエルゴラッソ番記者としての仕事の最大の目的であり、欠場しそうな選手や試合で弱点になりそうな情報も、客観的な事実として原稿に含めることは当然ある。出すべき情報の線引き、あるいは出すタイミングについては、編集部と相談しつつ、記者の裁量によるところが大きい。

また、試合のレビュー原稿では、チームが抱える課題を指摘したり、試合内容によっては批判的な原稿や監督、選手の採点・寸評を書くこともある。ただし、批判をするにしても、今後につながる前向きな提言の形を取りながら、一時の感情に任せた文章は書かないように心がけている。

試合や練習を見て、監督や選手に話を聞いて、記者としてチーム状況や戦い方を分析する。そういったジャーナリスティックな視点を持つことは当然、記者に求められる資質の一つだ。ただし、それと同時に、シーズンを通して一つのチームを取材する番記者を務めるということは、そのチームとともにシーズンを“戦う”ということでもあるのではないかと考える。

客観的な事実や一歩引いた位置からの批評だけではなく、大一番の試合の前など、ときには担当クラブに思い切り肩入れをした原稿を書くこともある。いわゆる“ジャーナリズム”からは外れるのかもしれないが、これもまた番記者としての一つの姿ではないだろうか。クラブと読者(サポーター)の良い橋渡し。そういった役割も担っていると自負し、主観と客観を織り交ぜつつ、正確な情報や質の高い批評、そしてそのクラブの熱を読者と共有していくことが、番記者としての使命であると考えている。

(文:サッカー新聞『エルゴラッソ』記者 小田尚史)

担当のセレッソ大阪は情報のオープンさが魅力

筆者は、サッカー専門新聞エルゴラッソのセレッソ大阪番記者を務めて9年になる。

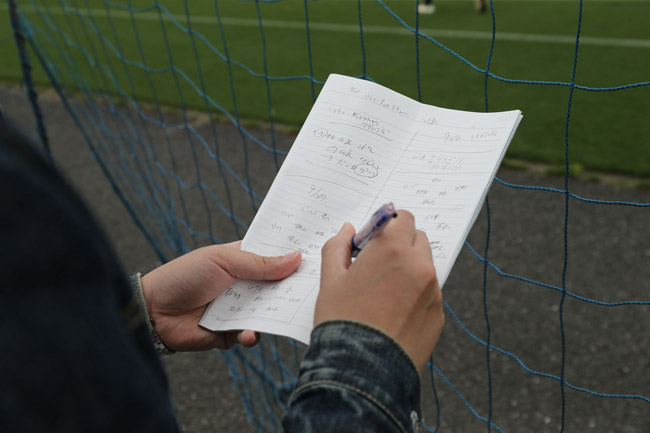

日々のスケジュールは、基本的には担当クラブと同じ。チームが練習している時間はグラウンドに顔を出し、練習メニューや選手の様子、紅白戦の内容などをメモし、練習後は、監督や選手に取材をする。いわゆる、“囲み取材”と言われるものであり、クラブハウスに引き上げる選手を呼び留め、練習で気になったことや、次の試合に向けてポイントなど、いくつかの質問を投げかける。

▲チームの練習中はグラウンドに顔を出し、練習メニューや選手の様子、紅白戦の内容などをメモ (提供:エルゴラッソ)

監督の囲み取材に関しては、週に何度と回数を決められているクラブもあれば、毎日、行われるクラブもある。監督の方針によっても左右され、例えば、セレッソ大阪では、昨季は毎日取材可能だったが、監督が代わった今季は取材日が決められている。

こういった日々の練習取材を元に、週末に行われるリーグ戦のプレビュー原稿を書くことになる。先発予想に関しては、紅白戦のメンバーをそのまま当てはめることが多い。原稿の締切りまでに紅白戦が行われない週もあり、その場合は文字通りの“先発予想”になる。中には、メディアに詳細な情報が漏れることを嫌うクラブもあり、そういったクラブは、練習を非公開にすることも多いが、現在のセレッソ大阪は非公開がほとんどない。練習後のファンサービスも含め、オープンなスタイルがセレッソ大阪の魅力でもある。

批判を書くにしても、一時の感情には任せないように

取材の頻度に関しては記者によって異なるが、筆者自身は“日々是取材”をモットーとしており、出来る限り現場に足を運ぶようにしている。そして、毎日のように選手やスタッフと顔を合わせると、必然的にクラブや選手との距離は近くなるものだが、ここでも記者によって色は出る。

選手との距離をグッと縮めて取材をするスタイルの記者もいれば、一歩引いて、俯瞰で付き合うスタイルを取る記者もいる。筆者はその中間に立つように意識しており、誰に対してもフラットな目線、そして、なるべく等しい距離感で取材することを心がけている。

番記者という立場で知り得た情報をどこまで原稿に落とし込むのか。基本的に、クラブにとって不利益な情報の公開には気を遣うものだ。とはいえ、読者にチームの現状を知ってもらい、週末のゲームへの興味関心を高めてもらうことこそが試合前のエルゴラッソ番記者としての仕事の最大の目的であり、欠場しそうな選手や試合で弱点になりそうな情報も、客観的な事実として原稿に含めることは当然ある。出すべき情報の線引き、あるいは出すタイミングについては、編集部と相談しつつ、記者の裁量によるところが大きい。

また、試合のレビュー原稿では、チームが抱える課題を指摘したり、試合内容によっては批判的な原稿や監督、選手の採点・寸評を書くこともある。ただし、批判をするにしても、今後につながる前向きな提言の形を取りながら、一時の感情に任せた文章は書かないように心がけている。

試合や練習を見て、監督や選手に話を聞いて、記者としてチーム状況や戦い方を分析する。そういったジャーナリスティックな視点を持つことは当然、記者に求められる資質の一つだ。ただし、それと同時に、シーズンを通して一つのチームを取材する番記者を務めるということは、そのチームとともにシーズンを“戦う”ということでもあるのではないかと考える。

客観的な事実や一歩引いた位置からの批評だけではなく、大一番の試合の前など、ときには担当クラブに思い切り肩入れをした原稿を書くこともある。いわゆる“ジャーナリズム”からは外れるのかもしれないが、これもまた番記者としての一つの姿ではないだろうか。クラブと読者(サポーター)の良い橋渡し。そういった役割も担っていると自負し、主観と客観を織り交ぜつつ、正確な情報や質の高い批評、そしてそのクラブの熱を読者と共有していくことが、番記者としての使命であると考えている。

東奈緒美 1983年1月2日生まれ、三重県出身。タレントとして関西圏を中心にテレビやCMで活躍中。グリーンチャンネル「トレセンリポート」のレギュラーリポーターを務めたことで、競馬に興味を抱き、また多くの競馬関係者との交流を深めている。

赤見千尋 1978年2月2日生まれ、群馬県出身。98年10月に公営高崎競馬の騎手としてデビュー。以来、高崎競馬廃止の05年1月まで騎乗を続けた。通算成績は2033戦91勝。引退後は、グリーンチャンネル「トレセンTIME」の美浦リポーターを担当したほか、KBS京都「競馬展望プラス」MC、秋田書店「プレイコミック」で連載した「優駿の門・ASUMI」の原作を手掛けるなど幅広く活躍。