名古屋競馬場の感染拡大防止のとりくみ

- 2020年09月22日(火) 18時00分

- 12

いくつもの役割を果たすスグレモノなエチケットカード

地方競馬では9月になってファンの入場を再開する競馬場が増えてきた。

コロナ禍以降、日本の競馬場で初めてファンの入場を再開したのが、7月11日のばんえい帯広、翌12日の盛岡で、これはプロ野球やサッカーのJリーグが5000人に限定して観客の入場を始めたタイミングだった。

その後、8月には浦和が入場を再開し、9月になって、名古屋、大井、高知、佐賀、笠松、金沢などが続々とファンの入場を再開している(予定も含む)。プロ野球やJリーグでは9月19日から5000人制限が撤廃され、収容人数の50%を上限と制限が緩和されたが、各競馬場の入場再開は、そうした社会の動きを見ながらということはあっただろう。

9月17日、名古屋競馬場で行われた秋桜賞の取材に出向いたが、個人的には、コロナ禍以降では初めてファンが入場している競馬場の訪問となった。

その秋桜賞では、勝負どころの3コーナーでレースが一気に動いた場面が馬場内のビジョンにアップで映し出されると、ファンの歓声が上がった。直線は人気2頭の一騎打ちとなってさらに声援が大きくなった。しかし直線半ば、1番人気のアークヴィグラスの前脚がガクッと崩れ、鞍上が落馬した場面で歓声が悲鳴に変わったのはなんとも残念だったが……。とはいえ、やはりレースが盛り上がるところで、ファンの歓声が沸き上がるというのはいいものだ。

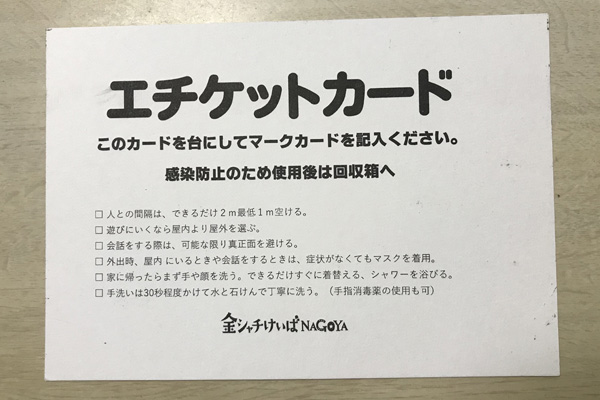

その名古屋競馬場では新型コロナ感染拡大防止のための取り組みとして、“エチケットカード”なるものが配布され、記入が求められていた。その“エチケットカード”がいくつもの役割を果たすスグレモノだったことには感心させられた。

名古屋競馬場で入場時に配布されていたエチケットカード(大きさはB6版)

表にはご覧のとおり、人との間隔を空けることや、会話するときは真正面は避ける、マスクの着用、手洗いの励行など、一般的な注意事項が書かれている。

裏面には「氏名」「連絡先」「利用施設(競馬場のどの場所を利用したか)」を記入する欄があり、これを提示すると、記念グッズがもらえる。そのグッズは、入場再開用に作成したオリジナルマスクや、マスクケースのほか、過去につくられたものなどいくつも種類を用意しているとのこと。これは毎日来場するようなお客さんにも、日毎にエチケットカードを書いてほしいということからの工夫だ。

さらに裏面には、厚生労働省の新型コロナウイルス接触確認アプリ『COCOA』をスマホにインストールしてもらえるように、QRコードも印刷されている。

この“エチケットカード”で感心させられたのは、単なる紙ではなく、簡単には折れない、かなり厚手の紙であることだ。現在名古屋競馬場では、普段であれば多くの人が触れることになるマークカード記入台の使用を取止めている。写真の表面に書かれているように、このエチケットカードを下敷きにしてマークカードを記入するように勧めている。

そして競馬場から帰る際には、入場門に回収箱が置かれていて、エチケットカードを回収している。これによって、もし来場者からコロナ陽性者が出たら、同じ日に来場していた人への連絡が容易に可能となる。

密にならない程度に人数を制限し、人が多く触れるところをこまめに消毒するなど、感染が広がらないような取り組みは多くの施設で実施されていると思うが、感染が起きてしまったときのためのこうした備えは、競馬場に限らず、多くの人が集まる他の施設でも参考にすべきだろう。

1964年生まれ。グリーンチャンネル『地・中・海ケイバモード』解説。NAR公式サイト『ウェブハロン』、『優駿』、『週刊競馬ブック』等で記事を執筆。ドバイ、ブリーダーズC、シンガポール、香港などの国際レースにも毎年足を運ぶ。