BTC育成調教技術者養成研修事業その2

- 2008年12月08日(月) 23時41分

先週に引き続き、BTCで行なわれている育成調教技術者の養成について書かせていただく。

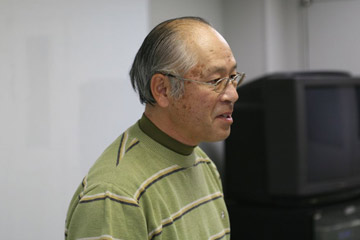

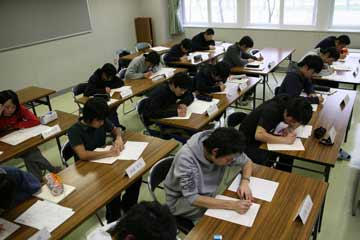

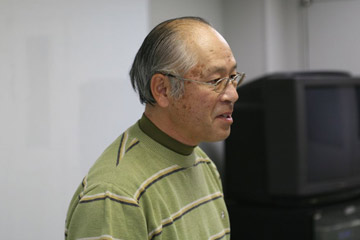

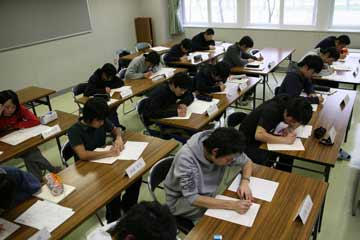

取材にお邪魔した日の午後はちょうど「就職ガイダンス」が行なわれた。午後1時半。教室に集合した17名の研修生たちは、飯山幸助教官より、来春からの就職に際しての心構えや就職活動のあり方などについて説明を受けた。

まず最初に手渡されたのは「就職活動について」と題する印刷物。それには、就職活動を始めるにあたっての様々な留意点が記されている。

BTC研修生であることを先方に伝え、交通手段や見学もしくは面接の際の担当者名を確認しておくこと、また、研修課程を中座することになるため、予め日程や所要時間などをきちんと届けておくこと、などといった基本的な項目が並ぶ。

しかし、もっとも強調されているのが、今後も別の研修生がその牧場を見学もしくは就職活動などで訪れる機会が必ずあるため、服装や髪型、態度などには十分に注意し、好感を持たれるようにすることと、一度就職先を決定したら安易に他の牧場に変更することのないように、の二点である。とりわけ、就職先の決定に関しては、くれぐれも熟慮の上行なうように、と飯山教官から重ねてお話があった。人手不足のために、どこの牧場でもこうした研修生は引く手あまたであり、金の卵なのだ。

次に配られたのは「就職希望調書」。

これには、各自が希望する職種(生産、育成、生産育成、その他)と、希望牧場名を記入する形式になっており、志望理由も明記するよう求められている。まだ漠然としたイメージしかない研修生もいれば、すでにほぼ就職先を決めている研修生もあり、様々だ。このデータを見て、教官は就職指導することになるが、あくまでも重んじるのは研修生の自主性だそうだ。「決めるのは研修生自身」との考え方が徹底している。

最後に配られたのが、ハローワークに登録される「求職票」。これには各自が希望する職種や就職希望地、収入、勤務時間、休日などを記入するようになっている。この辺からざわざわと雑談が多くなり、それぞれ隣や前後に座る研修生たちと情報交換しながら「給料って税込みですか」「寮費や食費は別なんですか」などといった質問も次々に飛び出した。

こういう諸条件は各牧場ごとに千差万別であることが多い。加えて、社会保険なども対応は様々だ。厚生年金や有給休暇、賄い付きの寮が完備しているところもあれば、そうでないところもある。だからといって、そうした諸条件にばかりこだわっていると、必ずしも自身の個性や適性に合致した職場に巡り合えるかどうかが微妙である。

ただ一つだけ言えるのは、当たり前の話だが「騎乗技術により牧場の待遇はどうにでも変わってくる」ということ。「乗れる人間は給料が高く、大して乗れない人間は安い」のである。

こうして来春の卒業まで研修は続く。目出度く卒業する時には全員の進路が決まっている。

「今の研修生はしっかりしていますから、かなり具体的に将来設計をしている例が多いんです」と教官の1人が漏らしてくれた。産地における騎乗技術者の確保がこの研修制度の目的だが、やはり本音の部分で「やがてはJRA厩務員になりたい」と考えている研修生はどの時代にも一定数以上いて、現にここを卒業後、数年間の民間育成牧場勤務を経た後にJRA競馬学校へ入学を果たして厩務員になっている例が結構ある。

厩務員志望者のうち、騎乗技術や学力の高い順から(とも言い切れないのだが)現実に競馬学校厩務員課程に入学しているのだ。

1人1人の心の内面までは推し量れないものの、現実問題として、民間牧場とJRA厩務員とでは待遇に大きな差がある現状を考えれば、こうした“流れ”は止められないだろう。ただし、あくまでもここは「産地における騎乗技術者養成のための研修所」というのが設立目的として掲げられており、断じて「厩務員予備校」ではないのである。

なお、取材の最後に、別室にて一基300万円とも言われる「騎乗マシーン」を見せていただいた。新旧二基備え付けられており、本格的なものである。余談ながら我が家にある「ジョーバ」とはかなり機能が違う(当たり前だが)ことに驚いた。研修生たちは、このマシーンもフル活用しながら、一年間かけて騎乗技術を磨いて行く。これはなかなかの難行である。

次回は、新ひだか町静内にあるJBBA(日本軽種馬協会)の生産育成技術者研修(所)を紹介する予定。

取材にお邪魔した日の午後はちょうど「就職ガイダンス」が行なわれた。午後1時半。教室に集合した17名の研修生たちは、飯山幸助教官より、来春からの就職に際しての心構えや就職活動のあり方などについて説明を受けた。

まず最初に手渡されたのは「就職活動について」と題する印刷物。それには、就職活動を始めるにあたっての様々な留意点が記されている。

BTC研修生であることを先方に伝え、交通手段や見学もしくは面接の際の担当者名を確認しておくこと、また、研修課程を中座することになるため、予め日程や所要時間などをきちんと届けておくこと、などといった基本的な項目が並ぶ。

しかし、もっとも強調されているのが、今後も別の研修生がその牧場を見学もしくは就職活動などで訪れる機会が必ずあるため、服装や髪型、態度などには十分に注意し、好感を持たれるようにすることと、一度就職先を決定したら安易に他の牧場に変更することのないように、の二点である。とりわけ、就職先の決定に関しては、くれぐれも熟慮の上行なうように、と飯山教官から重ねてお話があった。人手不足のために、どこの牧場でもこうした研修生は引く手あまたであり、金の卵なのだ。

次に配られたのは「就職希望調書」。

これには、各自が希望する職種(生産、育成、生産育成、その他)と、希望牧場名を記入する形式になっており、志望理由も明記するよう求められている。まだ漠然としたイメージしかない研修生もいれば、すでにほぼ就職先を決めている研修生もあり、様々だ。このデータを見て、教官は就職指導することになるが、あくまでも重んじるのは研修生の自主性だそうだ。「決めるのは研修生自身」との考え方が徹底している。

最後に配られたのが、ハローワークに登録される「求職票」。これには各自が希望する職種や就職希望地、収入、勤務時間、休日などを記入するようになっている。この辺からざわざわと雑談が多くなり、それぞれ隣や前後に座る研修生たちと情報交換しながら「給料って税込みですか」「寮費や食費は別なんですか」などといった質問も次々に飛び出した。

こういう諸条件は各牧場ごとに千差万別であることが多い。加えて、社会保険なども対応は様々だ。厚生年金や有給休暇、賄い付きの寮が完備しているところもあれば、そうでないところもある。だからといって、そうした諸条件にばかりこだわっていると、必ずしも自身の個性や適性に合致した職場に巡り合えるかどうかが微妙である。

ただ一つだけ言えるのは、当たり前の話だが「騎乗技術により牧場の待遇はどうにでも変わってくる」ということ。「乗れる人間は給料が高く、大して乗れない人間は安い」のである。

こうして来春の卒業まで研修は続く。目出度く卒業する時には全員の進路が決まっている。

「今の研修生はしっかりしていますから、かなり具体的に将来設計をしている例が多いんです」と教官の1人が漏らしてくれた。産地における騎乗技術者の確保がこの研修制度の目的だが、やはり本音の部分で「やがてはJRA厩務員になりたい」と考えている研修生はどの時代にも一定数以上いて、現にここを卒業後、数年間の民間育成牧場勤務を経た後にJRA競馬学校へ入学を果たして厩務員になっている例が結構ある。

厩務員志望者のうち、騎乗技術や学力の高い順から(とも言い切れないのだが)現実に競馬学校厩務員課程に入学しているのだ。

1人1人の心の内面までは推し量れないものの、現実問題として、民間牧場とJRA厩務員とでは待遇に大きな差がある現状を考えれば、こうした“流れ”は止められないだろう。ただし、あくまでもここは「産地における騎乗技術者養成のための研修所」というのが設立目的として掲げられており、断じて「厩務員予備校」ではないのである。

なお、取材の最後に、別室にて一基300万円とも言われる「騎乗マシーン」を見せていただいた。新旧二基備え付けられており、本格的なものである。余談ながら我が家にある「ジョーバ」とはかなり機能が違う(当たり前だが)ことに驚いた。研修生たちは、このマシーンもフル活用しながら、一年間かけて騎乗技術を磨いて行く。これはなかなかの難行である。

次回は、新ひだか町静内にあるJBBA(日本軽種馬協会)の生産育成技術者研修(所)を紹介する予定。

岩手の怪物トウケイニセイの生産者。 「週刊Gallop」「日経新聞」などで 連載コラムを執筆中。1955年生まれ。