黒船襲来を止めた駿馬、その名は“帝王”

- 2017年12月25日(月) 18時01分

▲ netkeiba Books+ から「黒船襲来を止めた駿馬、その名は“帝王”」の1章、2章、3章をお届けいたします。(写真:報知新聞/アフロ)

“帝王”。この文字だけを見て、「ああ、あの話か」とわかるのは、なかなかの競馬通ではないだろうか? むしろ“テイオー”としたほうが、より多くの共感を得るのかもしれない。1988年生まれのトウカイテイオーは、父馬“皇帝”シンボリルドルフとともに、父子でダービーを制覇し、しかもそれを史上初の無敗制覇で成し遂げた。本書ではこの稀代の名馬2頭が疾走した波乱の軌跡を綴っていく。

(文:netkeiba Books+ 編集部)

第1章 ダービーを制するとは

本書は1980年代後半から90年代初頭を走りぬいた、“トウカイテイオー”という名馬についての物語である。とりわけ、彼を語るのに欠かせないレースであるジャパンカップ、とくに1992年に開催された第12回について、多くのページが割かれることになる。

ただ、その話題に入る前にどうしても語っておきたいことがある。

それは競馬の世界における“ダービー”というレースについての話。

「競馬を語るにはキャリアが必要であり、そのキャリアはどのダービーを見たかによる」

1948年生まれの競馬史研究家として名高い山本一生の言葉だ。

山本によれば、(いささか古い話ではあろうが)競馬ファンの初対面の挨拶は、まるで仁義を切るように、決まって二つの問いからはじまるらしい。ひとつは「好きな馬はなにか」、もうひとつは「ダービーはいつから見ているか」という質問である。これに対する回答によって、競馬ファンの年輪が推し量れる、と山本は書く。

サラブレッドは2歳からデビューし、戦歴を重ね、上位のレースに駒を進めていく。

その中でも、トップグレードであるG1にランクされる皐月賞、ダービー、菊花賞は3歳馬だけが出走を許されるレースであり、当然ながら馬の生涯でもそれぞれ一度しかチャンスは訪れない。その中でもダービーは、3歳馬の5月の終わり、府中の東京競馬場、芝2400メートルでのレースであり、ダービー優勝馬とはそのまま“強い馬”のことを意味する。理屈ではない。そういうことになっている。

同じ趣旨のことを、騎手・武豊もあるインタビューで語っている。

「ダービーはその馬にとって一生に一度の舞台。勝つのはその世代でたった一頭だけ。素質のある馬たちはデビュー前からダービーに出るため、シナリオを描いて、そのための調教を積み、レースに挑んで、夢の舞台に立つことを目標にしていきます。そんな馬たちと歩んでいくダービーへの過程は、わくわくするもので競馬に関わるものにとって至福の瞬間です。出るだけでも大変なこと。そして勝つことは本当に夢のようなことです。だからレースは一発勝負ではあるけれど、そこまでの過程にそれぞれのドラマがあるんです」 スポーツ専門フリーペーパー「Spopre(スポプレ)」2015.12.28記事より

(2章につづく)

▲ netkeiba Books+ から「黒船襲来を止めた駿馬、その名は“帝王”」の1章、2章、3章をお届けいたします。(写真:下野雄規)

第2章 日本近代競馬の黎明期

日本の近代競馬の進歩を語るうえで、大レースの存在は欠かせない。

ダービーとは、そもそも1780年にイギリスで創設された3歳馬によるレースで、今や世界各国でダービーと名の付く、あるいはそれに準ずるレースが開催されている。

日本で第1回ダービーが開催されたのは1932年。その後もイギリスで古くから施行されてきた“クラシックレース”の伝統にならい、3歳馬の大レースとして、1946年に優駿牝馬競走(オークス)、1947年に桜花賞、1948年に菊花賞、そして1949年に皐月賞が誕生した。

これで日本での五大クラシックレースが出揃う。

そうした流れの中で、海外から有力馬を招待して開催すべく1981年にジャパンカップが創設される。これは日本近代競馬の、いわば海外開放初期のころのひとつの“頂点”と呼ぶべき出来事だったといえる。

日本の競馬が果たして海外有力馬にどれほど通用するのか、その試金石となるジャパンカップではあったが、その年代記は多難であると同時に、浮き沈みの激しいものだった。

もっとも創設から現在に至る歴史を概観すると、誕生から11年が経った1992年のレースがひとつの契機となり、新たな船出が始まったとする識者の声がある。そのレースの主人公が本書で紹介する“トウカイテイオー”である。

外国馬が第1回から3連勝し、1984年の第4回、1985年の第5回で日本馬がついに勝利したものの、その後は6年連続で日本馬は勝てなかった。その流れを1992年、トウカイテイオーが大きく変える。

(3章につづく)

▲ netkeiba Books+ から「黒船襲来を止めた駿馬、その名は“帝王”」の1章、2章、3章をお届けいたします。(写真:トウカイテイオーの父”皇帝”シンボリルドルフ 下野雄規)

第3章 ジャパンカップ、その多難な船出

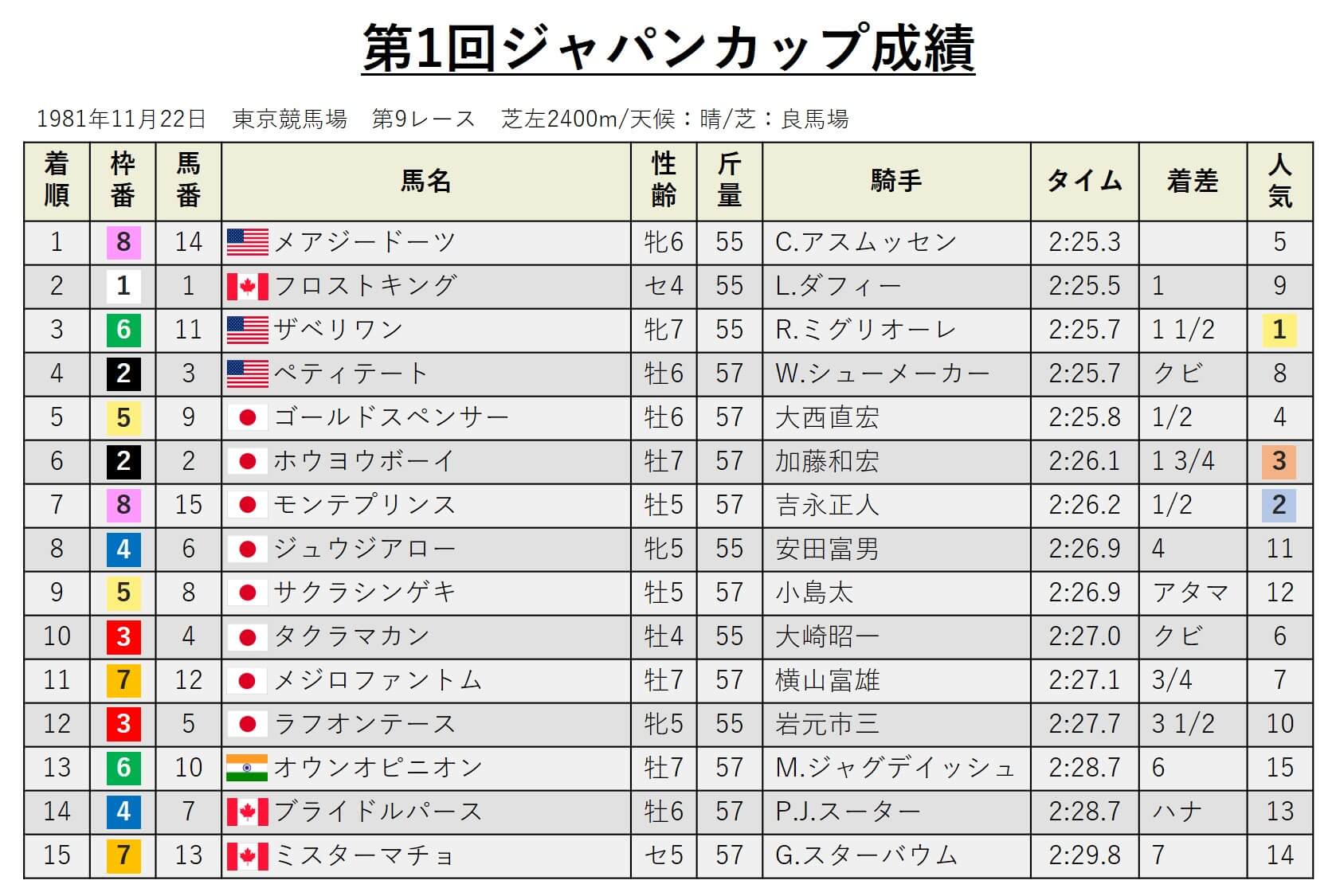

まずは第1回のジャパンカップを振り返ろう。

結果は悲惨だった。レースでは天皇賞優勝馬をはじめとする当時の日本のトップレベルのサラブレッドが束になっても、とうてい“一流”とは言えない外国馬たちに軽くあしらわれ、5着が日本馬の最高着順だった。

第1回ジャパンカップ・データ:http://db.netkeiba.com/race/198105050809/

「あのレースを観戦したものは、日本馬がジャパンカップを勝つまであと20年はかかる、21世紀の出来事だろうと心底ため息がもれたはずだ」

東京大学名誉教授で競馬への造詣も深い本村凌二は著書の中でこのように述べている。

ところが、第3回になると、たしかに敗れはしたが、日本の秋の天皇賞馬がアイルランドの一流牝馬に追いすがり、アタマ差の2着に食い込んでしまう。

「ひょっとしたら、来年あたりはいけるのではないか?」ファンのボルテージは上がる。

第3回ジャパンカップ・データ:http://db.netkeiba.com/race/198305050809/

ファンの期待値が上がるのはもっともだった。

実はこの第3回ジャパンカップが開催された1983年には、トウショウボーイ産駒のミスターシービーという馬が、皐月賞・ダービー・菊花賞の三冠を達成していた。セントライト、シンザンに次ぐ史上3頭目の3歳クラシック三冠であり、シンザンの三冠達成が1964年だったことを思えば、ほぼ20年にわたるブランクののちの快挙だった。

ミスターシービー・データ:http://db.netkeiba.com/horse/1980107022/

しかも、である。

翌年の1984年、今度はパーソロン(1963年に“種牡馬”、つまり種馬として輸入された)産駒のシンボリルドルフが8戦無敗の“三冠馬”という、ミスターシービーの上をいく大記録をひっさげて、第4回のジャパンカップに参戦してきたのだ。

そう、将来のトウカイテイオーの父馬である。このレースには、前年度の三冠馬、ミスターシービーも“秋の天皇賞”タイトルをプラスさせて、同時参戦してきていた。

シンボリルドルフ・データ:http://db.netkeiba.com/horse/1981107017/

ここまでお膳立てができれば、否が応でも盛り上がろうというものだ。

「当時の競馬ファンは『ルドルフ派』と『シービー派』に分かれていた」

ノンフィクションライターの江面弘也は書いている。

「どっちが強いかという論争にもなったが、ファンの人気、とりわけ女性人気は断然ミスターシービーで、『人気のシービー』にたいする『実力のルドルフ』というのが一般的な評価だったろうか」

ミスターシービーには妖麗な美しさがあったと言われ、70年代のハイセイコー以来のアイドルホースだった。

だが結果は意外な形で終わる。

たしかに日本馬の初優勝はなったものの勝ったのは10番人気の馬で、1番人気のミスターシービーは10着の大敗、4番人気のシンボリルドルフは3着だった。

あまりにも三冠馬2頭への期待が高かっただけに、「競馬場内は静寂な落胆の雰囲気につつまれた」と、前述の本村凌二は書いている。

第4回ジャパンカップ・データ:http://db.netkeiba.com/race/198405050810/

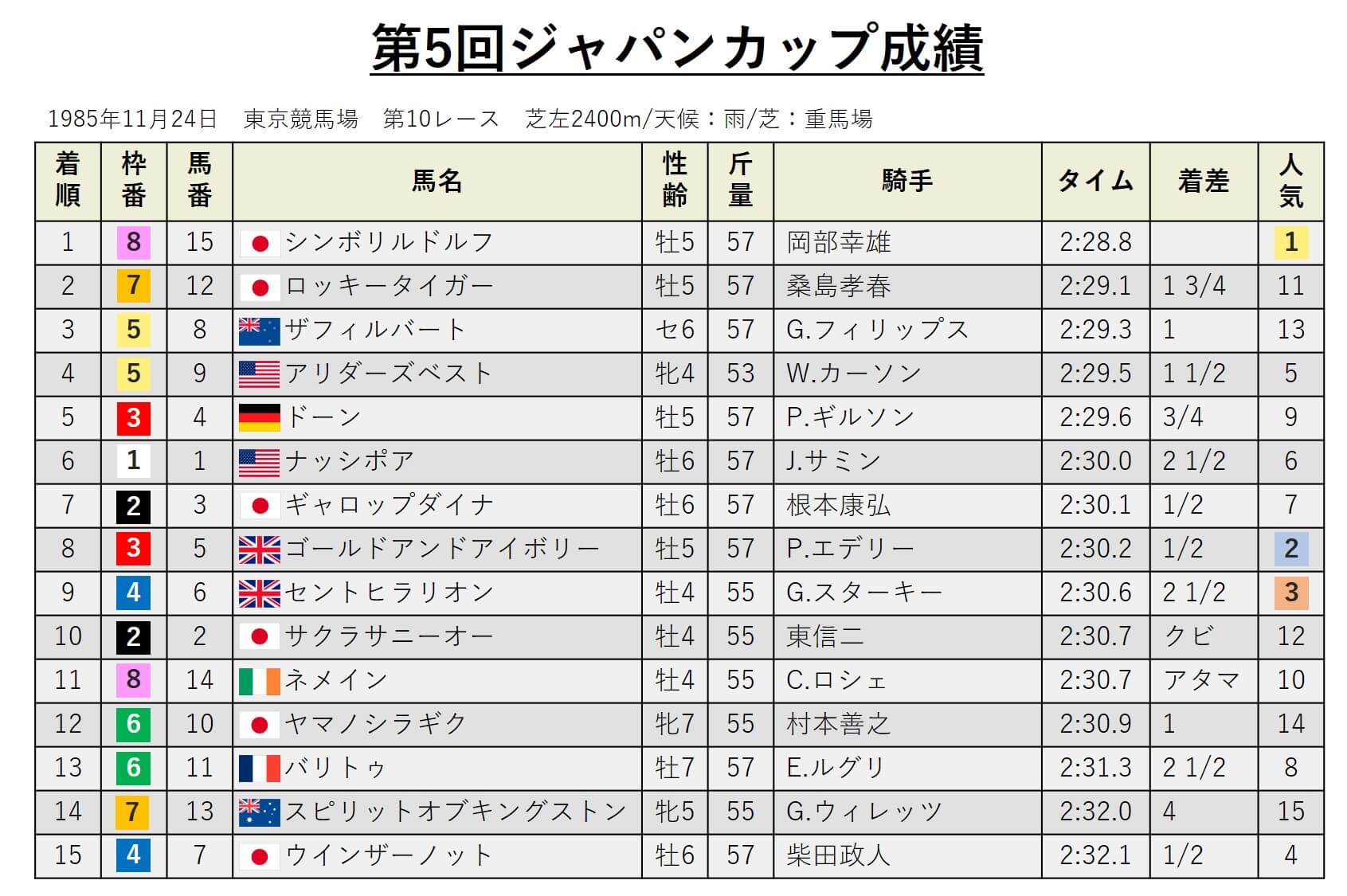

このジャパンカップを境にミスターシービーは走りに精彩を欠いていく一方で、シンボリルドルフはこの年の有馬記念を制するだけでなく、翌春の天皇賞も勝ち、秋にはついに第5回ジャパンカップを堂々の1番人気で優勝する。

考えてみれば3歳時のジャパンカップでの敗退は、前々週に菊花賞を走ったばかりという、強行日程の影響もあったかもしれず、むしろよく3着に食い込んだというべきかもしれない。

いずれにせよ、第5回では2着にも日本馬が入り、日本競馬の実力の底上げぶりを見せつけた。

第5回ジャパンカップ・データ:http://db.netkeiba.com/race/198505050810/

(続きは 『netkeiba Books+』 で)

- 黒船襲来を止めた駿馬、その名は“帝王”

- 第1章 ダービーを制するとは

- 第2章 日本近代競馬の黎明期

- 第3章 ジャパンカップ、その多難な船出

- 第4章 暗黒の6年

- 第5章 競馬史上最強の父子

- 第6章 ケガに泣いたトウカイテイオー

- 第7章 もはやこれまで?

- 第8章 ジャパンカップ、奇跡の復活

- 第9章 世界に羽ばたく日本馬の誕生

- 第10章 2度の有馬記念

- 第11章 別れの時

- 『netkeiba Books+ Lite』とは

- 新サービス『netkeiba Books+』の各ブックの一部を、当コラムにて無料公開。どのような内容のストーリーなのかをユーザーの皆さまに知って頂くきっかけにしています。続きのコンテンツはnetkeiba Books+での公開となりますが、各ブックは「語り継がれる名勝負」「蘇るラストラン」「ブームを回顧する」「文化的・社会的側面から見た競馬」「競馬で知る」などとジャンル別にカテゴライズし、ストック型のコンテンツとしてお楽しみ頂けます。netkeiba Books+もぜひ愛読ください。

競馬に新たな価値を。netkeiba豪華ライター陣が贈る至極の読み物をご堪能ください。